かえる文化と日本の歴史

無事かえる交通安全お守り | 千葉 蓮久寺

日本文化において、かえる(蛙)は単なる両生類ではなく、豊かな象徴性と文化的意義を持つ存在です。 水と稲作の国・日本では、かえるは豊穣のシンボルとして、また「かえる(帰る・返る・変える)」という言葉の縁起の良さから、 多くの民間信仰や芸術作品に登場してきました。

1. 水と稲作——神道と蛙の繋がり

田植え期に一斉に鳴き出す蛙は、水が張られた田と豊穣を知らせる存在でした。民間信仰では〈田の神=水神〉の眷属とされ、 雨乞いの際に蛙を祀る地方もあります。水辺の精としての蛙は河童・蛇神と同源視されることもあり、 熊本・阿蘇神社の水神伝承などに痕跡が残ります。

オタマジャクシから四肢を得て上陸する劇的な変態は「死と再生」のイメージと重なり、穢(けが)れを祓う力を帯びると考えられました。 これが後述の"病気平癒"や"若ガエル"守りへ発展します。

2. ことだま——〈かえる〉の多義的象徴

かえる=帰る / 返る / 変える という同音を言霊的にとらえ、多重の願意を込めた授与品が各地に生まれました:

- 無事に帰る(交通安全・旅行守)

- 失った金が返る(金運)

- 福が返る(招福)

- 若返る(健康長寿)

十番稲荷神社の「かえる御守」や白崎八幡宮の交通安全守りが典型例です。漢字「蛙」は〈虫へん〉+〈圭〉で「湿地に棲む聖なる声を持つ虫」を示し、 古語「かわず」は歌語として使い分けられました。声を発し場を〈変える〉存在とみる発想が、ことば遊びを超えた呪力として受容された背景です。

枯山水や回遊式庭園では、蛙の石彫が水辺を呼び込み「福を迎える」縁起物として据えられます。 御影石の母子蛙や化石石材の彫刻などが流通しており、眺める者に季節感と生命循環を想起させる意匠です。

3. 造形文化——庭石から根付まで

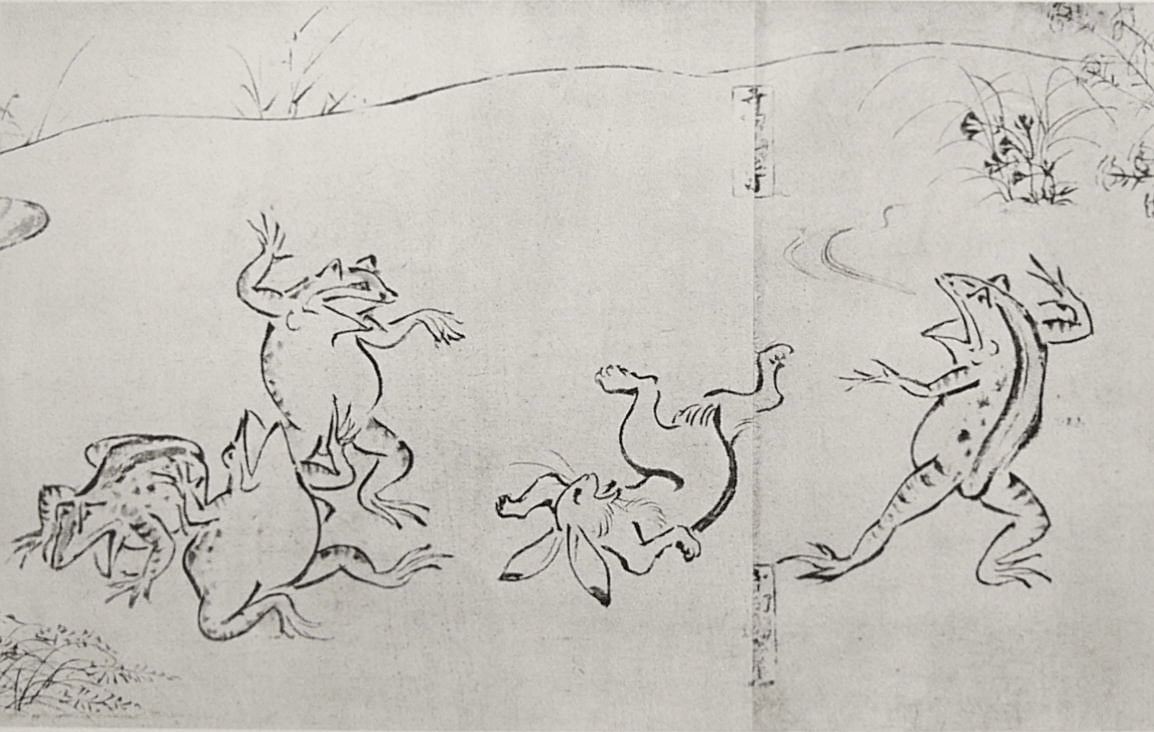

鳥獣人物戯画の蛙相撲(12世紀)

鳥獣人物戯画に描かれた兎と蛙が相撲を取る場面は、人間社会を諧謔的に映す"動物の騎士"の原像。 これが後世の蛙武者・蛙騎士の戯画や玩具に連続します。江戸時代には、草履に蛙を乗せた根付は「旅の無事カエル」を念じた携行守りとなり、 国芳門下の戯画には蛇‐蛙‐蛞蝓の"三すくみ"や蛙合戦が描かれ、武者絵のパロディとして人気を博しました。

木彫根付「葉上の蛙」(19世紀)

4. 物語性——詩歌からゲームまで

『万葉集』には「かはづ」の歌が20首以上収録され、カジカガエルの澄んだ鳴き声を"生命の響き"として詠み込みました。 平安期の仮名序も「花に啼く鶯、水に棲む蛙の声を聞けば…」と歌の起源に蛙を掲げ、芭蕉の「古池や…」で頂点を迎えます。 鳴き声は春の季語であり、季節変化=再生の詩的装置でした。

古池や

蛙飛び込む

水の音

— 松尾芭蕉

スクウェアのRPG『クロノ・トリガー』に登場する剣士「カエル(Frog)」は、 アーサー王伝説の騎士像と日本の擬人化蛙文化が交差した現代的継承例です。 勇敢さと変身(呪い→蘇り)の物語は、"かえる"本来の象徴性を踏襲しています。

まとめ

- 水と稲作—神道の水神信仰と結び豊穣・雨乞いの守護に。

- ことだま—〈かえる〉の多義的音が無事故や金運など多彩な願意を呼び込む。

- 造形文化—庭石、根付、戯画に姿を変え、ユーモアと祈りを伝承。

- 物語性—古典の詩歌から現代ゲームまで「変身と帰還」の象徴として生き続ける。

こうして見ると、日本文化の中で蛙は 「めぐる水と命」「変化と帰還」 を体現する縁起物として、 神事・芸術・娯楽へと自在に跳び続けてきたことがわかります。